ORANG Amerika percaya suatu saat nanti kapitalisme justru membunuh sepak bola itu sendiri. Is capitalism killing football, tanya mereka. Kenyataannya, sepak bola sekarang tengah dibelit globalisasi, kata halus untuk kapitalisme.

Soal dampaknya, Eropa tidak peduli, jalan terus. Tengoklah UEFA, yang getol mengipasi arti profesionalisme sehingga dua klub terangkuh di dunia, Real Madrid dan sekarang Chelsea, dengan leluasa makin menikmati hidangan yang ada. Imbasnya bursa saham London dan Madrid terus agresif.

Parahnya lagi, kontinen lain tak bisa apa-apa selain menjadi massa mengambang. Afrika terang pengikut paling royal, Amerika Latin hilang akal, sedangkan Asia malah jadi area perahan baru nan favorit mengingat didiami 2/3 penghuni bumi. Apalagi di situ bangkit Cina, negeri yang berpenduduk 1/5 dari total seluruh insan di planet ini.

Sepp Blatter kolam membuka kotak Pandora. Setiap beliau memberesi satu-dua persoalan, sepuluh masalah gres malah muncul. Dalam tindakannya yang selalu berusaha untuk harmonis, Presiden FIFA muncul sebagai seorang ultrasosialis, tokoh antikemapanan. Meski ia orang Swiss, negeri sejuta bank yang punya Nestle, sebuah ikon kapitalis kuliner dunia, tetap saja orang Eropa memusuhinya.

Untuk memperkuat visualisasi cerita obsesif seorang Blatter, dan globalisasi yang menyeret sepak bola ke dalam lingkarannya, Franklin Foer menuangkannya dalam How Soccer Explain the World: An Unlikely Theory of Globalization. Kita di Indonesia juga sudah terseret dalam pusaran ini. TV satelit kian laris, plaza dipenuhi franchise klub-klub top. Apa lagi? Sepak bola sekarang lebih dari sekadar permainan atau sebuah way of life, jalan hidup.

Soccer is a perfect window into the crosscurrents of today's world, with all of its joys and sorrows, demikian kata bangsa Amrik, sang penggagas kapitalisme, mengakui gemebyar pentas sepak bola era milenium kini. Karena itu, Blatter sangat puas era melihat Yunani menjadi juara Eropa, bersyukur tatkala FC Porto menggapai titel Liga Champion 2004, dan ikut bangga saat Korea dan Turki masuk empat besar World Cup 2002. Tiga perilaku yang beda dengan satu lisan yang sama: kemenangan.

Sebaliknya UEFA merasa ada yang salah selama ini. Apa itu? Setelah dicari-cari, rupanya ketemu juga: agenda kompetisi. Asumsinya, Yunani bisa juara karena pemain nasionalnya lebih sedikit main bola! Itu karena satria nasional, Angelos Charisteas, hanya cadangan di Werder Bremen. Begitu juga Stylianos Giannakopoulos di Bolton Wanderers. Alpha Ethniki Katigoria, ini nama legal Liga Yunani, yang cuma beranggotakan 16 klub. Berarti tiap klub hanya 30 kali bermain dalam semusim.

Musim lalu tak satu pun dari Theodoros Zagorakis atau Angelos Basinas bertarung habis-habisan di pentas Eropa. Jadi, masuk akal kalau Prancis atau Inggris tersisih karena Thierry Henry atau Frank Lampard sudah jenuh dengan 50-an pertandingan yang diikutinya termasuk di tim nasional.

Gara-gara bola, kita juga mampu melihat bahwa dunia ini memang kagak keruan. Lihat bagaimana klub Eropa bisa mencerca kedaulatan sebuah bangsa di Amerika Latin. Valencia dan Real Madrid marah alasannya adalah Roberto Ayala dan Walter Samuel diperlukan negaranya di Olimpiade 2004. Belakangan Sir Alex Ferguson mengancam meninjau kontrak Gabriel Heinze di klubnya jikalau beliau juga ikut pesta di Athena. Argentina, salah satu negara miskin di dunia, teraniaya.

Orang-orang pintar itu lupa bahwa tim nasional ialah keberadaan sebuah negara di atas rumput, di bawah koridor sport. Serangan Valencia bisa dianggap kurang bermakna. Tapi, bagaimana jika klub yang dipunyai PM Italia juga mampu menyerang kedaulatan negara dan bangsa Brasil?

*******

SOAL polemik Kaka beberapa waktu kemudian, seorang bos Milan berani bilang, "Kami yang menimbulkan beliau seperti ini." Itulah kejahatan kapitalisme. Dia bisa membius orang, masyarakat, bahkan satu bangsa berpenduduk 184 juta jiwa.

Ciri khas kapitalis ialah berlebihan, berbau arogan. Kerap kali orang melihatnya sebagai ketamakan bin rakus, dihalalkan oligarkis. Tujuan diiringi dengan kepandaian melakonkan keserakahan. Harus berprinsip air laut, semakin haus saat terus diminum.

Maraknya kapitalisme mampu dilihat dikala demam isu transfer. Ini kawasan semua yang berlebihan tersuguh. Sepak bola cuma 11 pemain dan beberapa cadangan. Tapi sebuah klub di Eropa mampu punya 40-50 pemain, dua per tiganya foreigner.

"Saya heran pemain Asia mau saja digaji orang Eropa untuk bermain 4-5 kali setahun," sungut Blatter di Beijing suatu kali. "Kenapa Anda tidak bayar seorang Javier Saviola untuk main di sini?" Blatter berani menyebut sepak bola kini sudah mendekati slavery, perbudakan modern. Kongkritnya, orang-orang kulit putih (Eropa) makin menguasai, maaf, orang-orang kulit hitam (Afrika) dan kulit berwarna (Latin dan Asia).

Karena itu, ada baiknya, daripada puyeng melulu, seharusnya Blatter berani ambil keputusan drastis: mengesahkan sepak bola menjadi dua kubu, profesional dan amatir. Hal itu akan menjelaskan kesumiran yang terjadi seperti sekarang. Tinju contohnya. Orang pasti terperinci memilahnya. Yang pakai kaus itu amatir dan yang telanjang yakni profesional. Beres. Amatir di tinju berbau nasionalisme, patriotik.

Makanya jangan paksa orang Kuba baku pukul sambil bertelanjang dada tanpa pakai kaus. Begitu juga sehebat-hebatnya Mike Tyson atau Oscar de la Hoya, jangan harap simbol kebangsaan lebih mencuat di situ meski The Star Spangled Banner selalu dinyanyikan secara acapela. Tidaklah, kecuali jumlah dolar atau nama Don King.

Dalam sejarahnya di Indonesia pun tak ada rekor penonton, haru biru kehidupan, drama, fanatisme konkret yang bisa diraih seperti divisi utama (antarperserikatan) PSSI dulu. Begitu diubah pada 1978 dengan Galatama, antusiasme masih membubung.

Namun, sebab tak memahami apa itu kapitalis, sepak bola Indonesia risikonya malah kacau. Normalnya, muara sebuah kompetisi adalah membentuk tim nasional. Saat itu menjadi pemain nasional sangat prestisius, sulit diraih alasannya adalah harus lolos dari opini publik dan pers.

Di Eropa pun kini terjadi kolusi antara pelatih nasional dengan klub-klub. Kapan boleh memakai si anu atau si fulan. Kalau main, perjanjian untuk berapa menit juga ada. FIFA dibentuk sibuk alasannya agendanya harus mengacu pas pada klub, kompetisi, sampai federasi yang bersangkutan. Selain uang, sepak bola yaitu simbol nasionalisme, politik, kultur, ekonomi, bahkan peradaban (civilization) dunia.

Jika saja orang AS maniak dengan permainan ini, dua per tiga isi dunia mungkin tidak kebagian apa-apa di olah raga ini. Selama ini mereka telah menguasai politik, ekonomi, teknologi, dan ruang angkasa. AS yakni bangsa di dunia yang paling gemar olah raga.

National Football League (NFL), National Basketball Association (NBA), dan National Baseball League (NBL) yakni simbol kapitalisme Amerika di dunia olah raga. "Siapa saja yang ingin tahu jantung hati Amerika harus lebih dulu mempelajari dengan baik bisbol," tegas Jacques Barzun, seorang pseudo-intelektual.

Bangsa ini memang superlatif, bahagia dengan sikap berlebihan. Tinju diganti dengan wrestling, balap mobilnya yakni Nascar yang mampu mencapai 500 lap. Mereka juga tak ragu mengubah standar yang ada di basket dengan NBA-nya atau di sepak bola (MLS). Jadi, beruntunglah Eropa tatkala orang AS menganggap sepak bola sebagai olah raga yang terlalu murah, kurang jantan, sedikit angka, gampang cedera, dan dipenuhi risiko keonaran massa.

Amerika masih tetap menganggap sepak bola yakni permainan sosialis, sangat jelata. Paling tidak Jack Kemp pernah mengungkapkan itu. Pada 1986, senator ini berani menentang Kongres yang mengesahkan kesediaan AS sebagai host Piala Dunia 1994. "Ada perbedaan mencolok antara football yang demokratis dan kapitalis dengan soccer yang olah raga sosialis ciptaan Eropa itu. Bagaimana mungkin?" tanya Kemp.

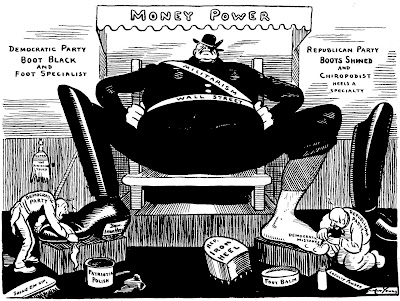

(ilustrasi: istimewa)

Soal dampaknya, Eropa tidak peduli, jalan terus. Tengoklah UEFA, yang getol mengipasi arti profesionalisme sehingga dua klub terangkuh di dunia, Real Madrid dan sekarang Chelsea, dengan leluasa makin menikmati hidangan yang ada. Imbasnya bursa saham London dan Madrid terus agresif.

Parahnya lagi, kontinen lain tak bisa apa-apa selain menjadi massa mengambang. Afrika terang pengikut paling royal, Amerika Latin hilang akal, sedangkan Asia malah jadi area perahan baru nan favorit mengingat didiami 2/3 penghuni bumi. Apalagi di situ bangkit Cina, negeri yang berpenduduk 1/5 dari total seluruh insan di planet ini.

Sepp Blatter kolam membuka kotak Pandora. Setiap beliau memberesi satu-dua persoalan, sepuluh masalah gres malah muncul. Dalam tindakannya yang selalu berusaha untuk harmonis, Presiden FIFA muncul sebagai seorang ultrasosialis, tokoh antikemapanan. Meski ia orang Swiss, negeri sejuta bank yang punya Nestle, sebuah ikon kapitalis kuliner dunia, tetap saja orang Eropa memusuhinya.

Untuk memperkuat visualisasi cerita obsesif seorang Blatter, dan globalisasi yang menyeret sepak bola ke dalam lingkarannya, Franklin Foer menuangkannya dalam How Soccer Explain the World: An Unlikely Theory of Globalization. Kita di Indonesia juga sudah terseret dalam pusaran ini. TV satelit kian laris, plaza dipenuhi franchise klub-klub top. Apa lagi? Sepak bola sekarang lebih dari sekadar permainan atau sebuah way of life, jalan hidup.

Soccer is a perfect window into the crosscurrents of today's world, with all of its joys and sorrows, demikian kata bangsa Amrik, sang penggagas kapitalisme, mengakui gemebyar pentas sepak bola era milenium kini. Karena itu, Blatter sangat puas era melihat Yunani menjadi juara Eropa, bersyukur tatkala FC Porto menggapai titel Liga Champion 2004, dan ikut bangga saat Korea dan Turki masuk empat besar World Cup 2002. Tiga perilaku yang beda dengan satu lisan yang sama: kemenangan.

Sebaliknya UEFA merasa ada yang salah selama ini. Apa itu? Setelah dicari-cari, rupanya ketemu juga: agenda kompetisi. Asumsinya, Yunani bisa juara karena pemain nasionalnya lebih sedikit main bola! Itu karena satria nasional, Angelos Charisteas, hanya cadangan di Werder Bremen. Begitu juga Stylianos Giannakopoulos di Bolton Wanderers. Alpha Ethniki Katigoria, ini nama legal Liga Yunani, yang cuma beranggotakan 16 klub. Berarti tiap klub hanya 30 kali bermain dalam semusim.

Musim lalu tak satu pun dari Theodoros Zagorakis atau Angelos Basinas bertarung habis-habisan di pentas Eropa. Jadi, masuk akal kalau Prancis atau Inggris tersisih karena Thierry Henry atau Frank Lampard sudah jenuh dengan 50-an pertandingan yang diikutinya termasuk di tim nasional.

Gara-gara bola, kita juga mampu melihat bahwa dunia ini memang kagak keruan. Lihat bagaimana klub Eropa bisa mencerca kedaulatan sebuah bangsa di Amerika Latin. Valencia dan Real Madrid marah alasannya adalah Roberto Ayala dan Walter Samuel diperlukan negaranya di Olimpiade 2004. Belakangan Sir Alex Ferguson mengancam meninjau kontrak Gabriel Heinze di klubnya jikalau beliau juga ikut pesta di Athena. Argentina, salah satu negara miskin di dunia, teraniaya.

Orang-orang pintar itu lupa bahwa tim nasional ialah keberadaan sebuah negara di atas rumput, di bawah koridor sport. Serangan Valencia bisa dianggap kurang bermakna. Tapi, bagaimana jika klub yang dipunyai PM Italia juga mampu menyerang kedaulatan negara dan bangsa Brasil?

*******

SOAL polemik Kaka beberapa waktu kemudian, seorang bos Milan berani bilang, "Kami yang menimbulkan beliau seperti ini." Itulah kejahatan kapitalisme. Dia bisa membius orang, masyarakat, bahkan satu bangsa berpenduduk 184 juta jiwa.

Ciri khas kapitalis ialah berlebihan, berbau arogan. Kerap kali orang melihatnya sebagai ketamakan bin rakus, dihalalkan oligarkis. Tujuan diiringi dengan kepandaian melakonkan keserakahan. Harus berprinsip air laut, semakin haus saat terus diminum.

Maraknya kapitalisme mampu dilihat dikala demam isu transfer. Ini kawasan semua yang berlebihan tersuguh. Sepak bola cuma 11 pemain dan beberapa cadangan. Tapi sebuah klub di Eropa mampu punya 40-50 pemain, dua per tiganya foreigner.

"Saya heran pemain Asia mau saja digaji orang Eropa untuk bermain 4-5 kali setahun," sungut Blatter di Beijing suatu kali. "Kenapa Anda tidak bayar seorang Javier Saviola untuk main di sini?" Blatter berani menyebut sepak bola kini sudah mendekati slavery, perbudakan modern. Kongkritnya, orang-orang kulit putih (Eropa) makin menguasai, maaf, orang-orang kulit hitam (Afrika) dan kulit berwarna (Latin dan Asia).

Karena itu, ada baiknya, daripada puyeng melulu, seharusnya Blatter berani ambil keputusan drastis: mengesahkan sepak bola menjadi dua kubu, profesional dan amatir. Hal itu akan menjelaskan kesumiran yang terjadi seperti sekarang. Tinju contohnya. Orang pasti terperinci memilahnya. Yang pakai kaus itu amatir dan yang telanjang yakni profesional. Beres. Amatir di tinju berbau nasionalisme, patriotik.

Makanya jangan paksa orang Kuba baku pukul sambil bertelanjang dada tanpa pakai kaus. Begitu juga sehebat-hebatnya Mike Tyson atau Oscar de la Hoya, jangan harap simbol kebangsaan lebih mencuat di situ meski The Star Spangled Banner selalu dinyanyikan secara acapela. Tidaklah, kecuali jumlah dolar atau nama Don King.

Dalam sejarahnya di Indonesia pun tak ada rekor penonton, haru biru kehidupan, drama, fanatisme konkret yang bisa diraih seperti divisi utama (antarperserikatan) PSSI dulu. Begitu diubah pada 1978 dengan Galatama, antusiasme masih membubung.

Namun, sebab tak memahami apa itu kapitalis, sepak bola Indonesia risikonya malah kacau. Normalnya, muara sebuah kompetisi adalah membentuk tim nasional. Saat itu menjadi pemain nasional sangat prestisius, sulit diraih alasannya adalah harus lolos dari opini publik dan pers.

Di Eropa pun kini terjadi kolusi antara pelatih nasional dengan klub-klub. Kapan boleh memakai si anu atau si fulan. Kalau main, perjanjian untuk berapa menit juga ada. FIFA dibentuk sibuk alasannya agendanya harus mengacu pas pada klub, kompetisi, sampai federasi yang bersangkutan. Selain uang, sepak bola yaitu simbol nasionalisme, politik, kultur, ekonomi, bahkan peradaban (civilization) dunia.

Jika saja orang AS maniak dengan permainan ini, dua per tiga isi dunia mungkin tidak kebagian apa-apa di olah raga ini. Selama ini mereka telah menguasai politik, ekonomi, teknologi, dan ruang angkasa. AS yakni bangsa di dunia yang paling gemar olah raga.

National Football League (NFL), National Basketball Association (NBA), dan National Baseball League (NBL) yakni simbol kapitalisme Amerika di dunia olah raga. "Siapa saja yang ingin tahu jantung hati Amerika harus lebih dulu mempelajari dengan baik bisbol," tegas Jacques Barzun, seorang pseudo-intelektual.

Bangsa ini memang superlatif, bahagia dengan sikap berlebihan. Tinju diganti dengan wrestling, balap mobilnya yakni Nascar yang mampu mencapai 500 lap. Mereka juga tak ragu mengubah standar yang ada di basket dengan NBA-nya atau di sepak bola (MLS). Jadi, beruntunglah Eropa tatkala orang AS menganggap sepak bola sebagai olah raga yang terlalu murah, kurang jantan, sedikit angka, gampang cedera, dan dipenuhi risiko keonaran massa.

Amerika masih tetap menganggap sepak bola yakni permainan sosialis, sangat jelata. Paling tidak Jack Kemp pernah mengungkapkan itu. Pada 1986, senator ini berani menentang Kongres yang mengesahkan kesediaan AS sebagai host Piala Dunia 1994. "Ada perbedaan mencolok antara football yang demokratis dan kapitalis dengan soccer yang olah raga sosialis ciptaan Eropa itu. Bagaimana mungkin?" tanya Kemp.

(ilustrasi: istimewa)